El 22 de noviembre de 1949 el Gobierno nacional decretaba el no arancelamiento universitario. Luego alguna dictadura cobró montos simbólicos, pero en 1983 el Gobierno restableció el no arancelamiento. En los ’60 la cantidad de estudiantes ya se había quintuplicado. Una reivindicación aún necesaria.

Luego de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, pese a haber sido un hito de la educación universitaria en Latinoamérica, el terreno no había quedado completamente fertilizado para que en Argentina hubiera una Universidad popular, que se escindiera de su antiguo carácter elitista. Mientras llegaron los primeros gobiernos democráticos, con un tinte un poco más popular producto de la en la Ley Sáenz Peña de 1912; mientras la oligarquía vernácula produjo el primer golpe de Estado en 1930 y se enquistó en el Poder por una “década infame”, los aranceles continuaron, aunque siguió la militancia por una Universidad libre de ellos.

En tanto, una sociedad de masas aparecía con la migración del campo hacia la ciudad, el consumismo, la radio y la prensa escrita. Y llegó el primer gobierno peronista de 1946 con nuevos aires de oportunidades para un enorme sector de la población argentina que no había sido parte de la vida política. “El Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos”, dice el sitio gratuidaduniversitaria.cin.edu.ar.

En ese marco, el Decreto de 1949 Nº 29.337 establecía en su Artículo 1º: “Suspéndase con anterioridad al 20 de junio de 1949 el cobro de los aranceles universitarios actualmente en vigor”. Ese mismo año fue creado el Ministerio de Educación en Argentina.

El primer ítem de los considerandos de ese Decreto manifestaba: “Que el engrandecimiento y auténtico progreso de un Pueblo estriba en gran parte en el grado de cultura que alcanza cada uno de los miembros que lo componen”.

La gratuidad universitaria surgida en 1949 se materializó mucho después en normativa, con la modificación, en 2013, a la Ley de Educación Superior que propició la pedagoga, escritora y ex legisladora Adriana Puiggrós en el Congreso de la Nación. Antes de ello, la gratuidad funcionó sólo por la existencia de aquel Decreto del 49, mientras hubo democracia.

En la nota Después de la Reforma del 18, “la Universidad seguía sin llegar a los sectores populares” de Revista la U, el doctor en Educación Luis Garcés recordaba los números que reflejaron la voluntad del pueblo de ir a la Universidad. Si bien “veinte años no es nada”, dice el tango, en ese tiempo en Argentina los y las estudiantes de las universidades se quintuplicaron: en 1945, 40.284 estudiantes; en 1955, 138.871; y en 1965, 206.032 alumnos y alumnas.

También Garcés refería que las dictaduras de este país suspendieron la gratuidad y volvieron a arancelar la Universidad, aunque con montos casi simbólicos por miedo a la protesta estudiantil. Con la vuelta de la democracia en 1983, con el presidente Raúl Alfonsín volvió a la gratuidad. Después, la Ley de Educación Superior de Carlos Menem abrió la puerta en el texto para el arancelamiento, pero nunca se efectivizó. “Ante el temor de que lo efectivizara Mauricio Macri, fue que en 2013 Puiggrós impulsó la ley hoy vigente”, dijo el ex docente e investigador en esa Revista.

Prácticas y discursos colectivos y emancipadores

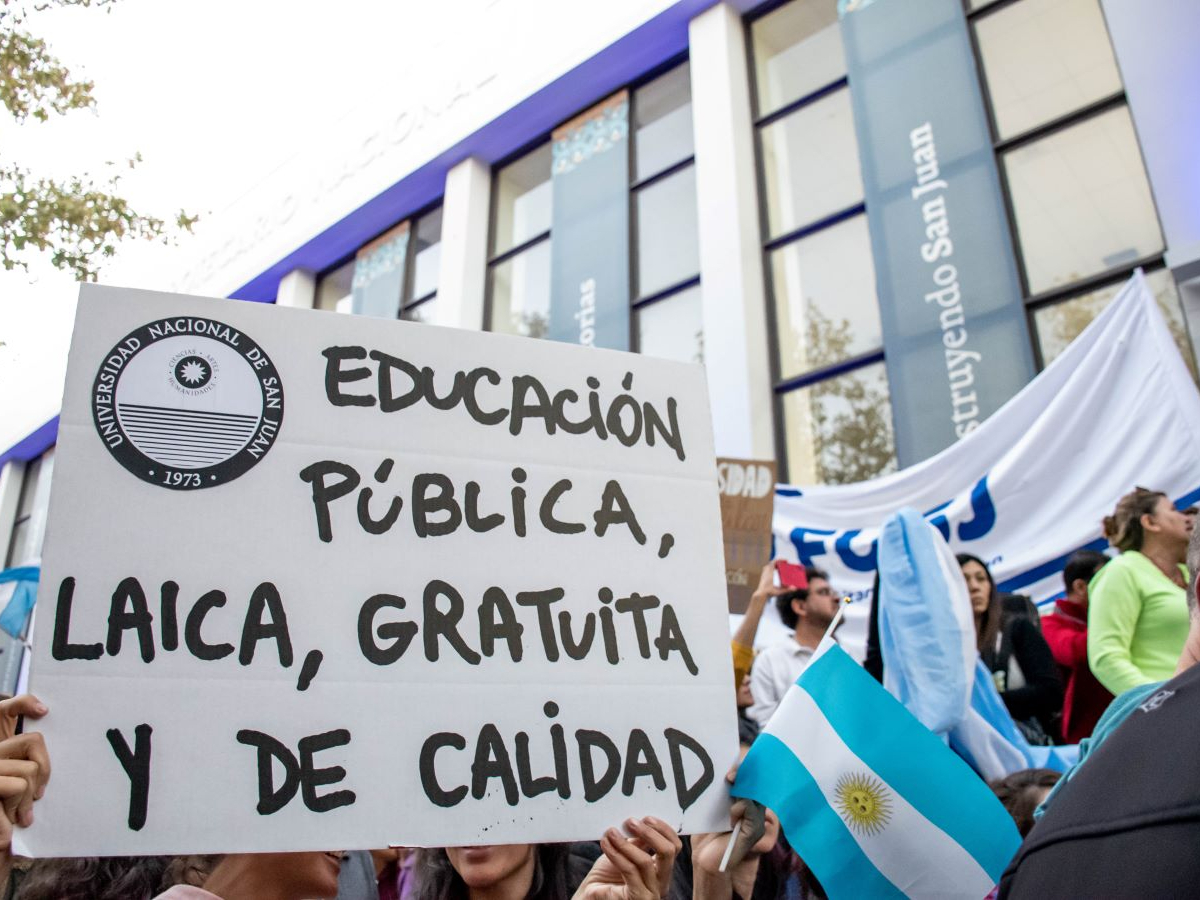

El desfinanciamiento que hoy sufre el sistema universitario argentino, el incumplimiento del Poder Ejecutivo actual con la Ley de Financiamiento Universitario, los ataques a la Universidad pública en los discursos, hacen retroceder el tiempo, pero la mayor parte de la sociedad seguirá defendiendo a esta institución.

Desde esta Universidad pública, la UNSJ, la Dra. Silvana Peralta, directora del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, sostiene: “La educación superior no arancelada creo que se defiende desde la posición que cada uno ocupa. Es necesario mantenerla con prácticas y discursos cotidianos, colectivos y emancipadores. Hay que compartir con el otro el valor de este principio, en especial con estudiantes. Nuestra sociedad es estructuralmente desigual y el principio de gratuidad permite dar oportunidades a todos los sectores de una sociedad. De lo contrario, la educación superior sería sólo un privilegio de algunos sectores”.

Imagen: Paula Farias